中国非物质文化遗产之民俗丨七夕节

农历七月初七的夜晚就是人们俗称的七夕节,又叫“乞巧节”或“女儿节”,它是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个,也是旧时姑娘们最为重视的日子。七夕节是中国农耕社会传承下来的重要节日之一,除汉族外,满、朝鲜、壮、侗、苗、畲等少数民族也过此节。但有些少数民族对这个节日有其自称,如满族称之为祭星节、鄂伦春族称之为祭月亮等。

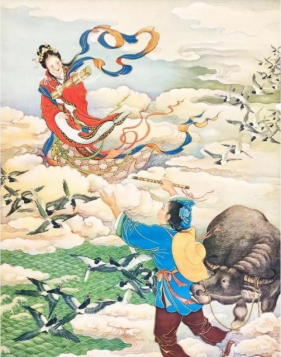

七夕节起源于牛郎织女神话。早在战国时期就有对牛郎星、织女星的记载。东汉时,传说天帝为媒,让牛郎与织女成婚,但玉帝又令西王母以银簪划河为界,规定每年七月七牛郎才能借鹊桥同织女相会,民间据此传说形成了七夕节,并且一直保留下来。

(牛郎织女图)

七夕节主要包括:1.拜牛郎织女,瓜棚下听“天语”;2.丢巧针,卜运气;3.七姊妹结盟;4.接露水,种生;5.祭七夫人、魁星、文昌、关公、天孙等等。七夕节的相关器具、制品有牛郎织女年画、七夫人像、七夕绘画、乞巧楼、乞巧针、乞巧果、七巧板等。

(丢巧针)

(乞巧楼)

(乞巧果)

七夕节是女性的节日。发展变化过程中,男女爱情的内容也融入其中,体现出人们追求美好的情感愿望。此外,七夕节期间还进行各种智力游戏,丰富了节日内容。

七夕节对研究中国历史文化有重要价值。其中,深入人心的牛郎织女是中国民间文学的重要题材,它与民俗生活结合起来形成了具有特色的民间活动,是文学、民俗学、游艺诸学科研究的重要内容。

目前城市一般不过七夕节,在农村还保留着相关节俗,一些传说也还在流行,但乞巧活动已经淡化,所以七夕节的文化内涵正在逐步弱化,需要加以挖掘和保护。

七夕节

项目序号:452 |

项目编号:Ⅹ-4 |

公布时间:2006(第一批) |

类别:民俗 |

所属地区:中直单位 |

类型:新增项目 |

申报地区或单位:文化和旅游部 |

保护单位:文化和旅游部 |

文字参考来源:https://www.ihchina.cn/#page2

图片来源:

1、百度——阿伟读史:《银河里住着一对牛郎和织女》

2、网易新闻——成都锦里古街:《【锦里七夕】琴瑟萧和 以乐寻友》

3、搜狐娱乐——谈资:《七夕来了,可你别只过成了“情人节”,看看其他正确打开方式》

4、搜狐新闻——波妞漫画:《七夕佳节,老习俗不能丢,分享乞巧果的做法,充满爱意又好吃》